“El creador, o Ajaw, es preexistente a lo creado. Todo lo existente es creado. Todo lo creado es sagrado. Todo lo creado tiene vida. Todo tiene cualidades y funciones humanas. Todo tiene significado para los humanos. Todo está interrelacionado y en equilibrio”*

Juan Pablo Verástegui García

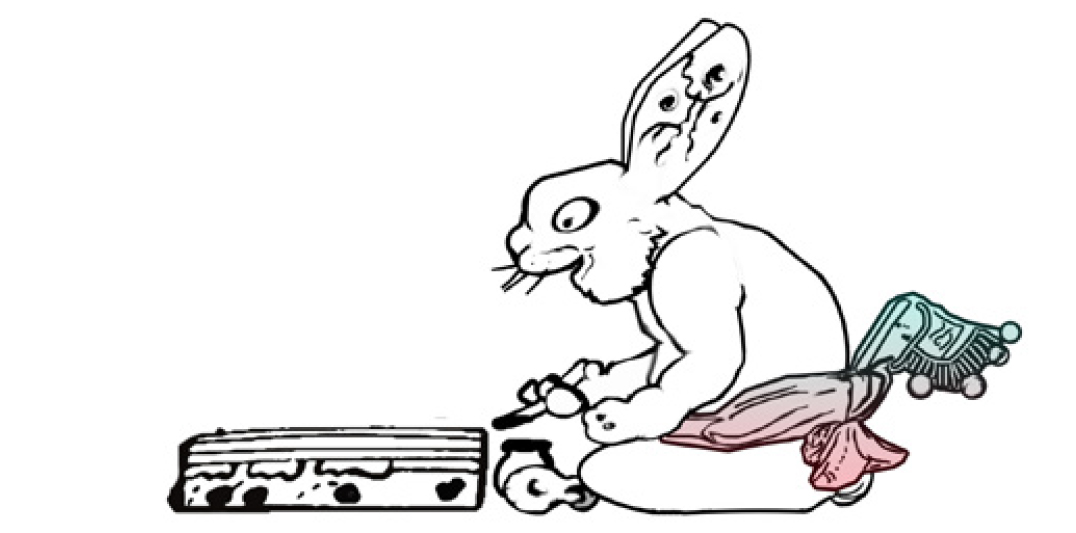

El nombre de esta publicación; Escribas, se tomó de uno de los íconos mayas que tiene como referencia, una pieza cerámica, obra maestra del estilo codex conocida como “La Vasija Maya del Conejo Escriba” o también como “Vasija Princeton” (Princeton Vase) donde está pintado un conejo sentado escribiendo en un códice abierto.* Figura 1.

Figura 1. La Vasija Maya del Conejo Escriba (Clásico tardío, 670-750 A.D., Maya estilo ‘Codex’) The

Princeton Vase, Cerámica con slip rojo, crema y negro, con restos de estuco pintado

Esta vasija originalmente servía como un recipiente para beber chocolate, Sus dos narraciones tienen lugar simultáneamente pero solo se puede apreciar rotando la vasija, El gran naturalismo de sus escenas se expresa en el dominio de la anatomía humana, la yuxtaposición de planos, la expresividad y la individualidad de cada cara, el efecto del movimiento congelado, la extraordinaria delicadeza de línea y la sensación de retroiluminación producida en áreas de volumen anotómico y arquitectura, en contraste a la uniformidad del fondo. En ella se desarrolla una escena palaciega de tipo cosmogónico, en el cual observamos una sala con un trono ocupado por una deidad anciana (Dios L) se le conoce

como Uhxlaju’n Chanal Kuy y en otras representaciones como Itzamaat, porta un tocado de búho y cinco mujeres jóvenes lo rodean. Frente al trono, un cautivo atado con escasa vestidura es decapitado por dos hombres enmascarados con rostros zoomorfos o de alguna deidad, una escena cortesana que se refiere a un episodio del Popol Vuh, donde los que interactúan no son personajes históricos, si no que alude a un evento sobrenatural. Este personaje central el Dios L o Dios Viejo, cuyo análogo moderno es el Rilaj Mam, Maximón “El Gran Abuelo” venerado como «guardián protector» nawal de los maya-tz’utujiles de Santiago Atitlán, Guatemala, tiene como insignia principal un sombrero de ala ancha con la efigie de un ave, en ocasiones se le representa con una capa decorada con galones y rectángulos, o un chal con flecos en el borde o una cubierta de piel de jaguar, así como un collar de cuentas pequeñas y un cetro en forma de serpiente, Coe (1973: 91, 93) sugirió que él es uno de los gobernantes del inframundo Maya, mientras que Peter Mathews (citado por Coe 1978: 16) sostuvo que él es la contraparte terrestre del dios supremo Itzamna. En la escena de esta vasija, el Dios L se encuentra atendido por una joven mujer hincada frente a él quien sujeta su pulsera de jade y parece preguntarle algo sobre diademas, collares, o joyas, mientras otras cuatro jóvenes con la deformación craneal, conocida por los antropólogos físicos como oblicuo tabular, son parte de esta escena principal, las doncellas conversan mientras una de ellas vierte chocolate de un recipiente de cilindro a otro, otra doncella observa en silencio desde atrás, amortiguada en el trono, intensificando la sensación de profundidad, un recurso gráfico común de los mayas que no necesitaban del punto de fuga o línea del horizonte. Estos seis personajes se encuentran en el interior de un recinto debajo de un pabellón con cortinas, en cuyo dosel encontramos la cabeza de un tiburón (xook), flanqueada por un par de jaguares agnáticos que tiran sangre o elementos vegetales. A un lado del Dios L, aparece (en la parte exterior de la estructura palaciega, y en primer plano para el observador) un conejo en funciones de escriba, quien está grabando los eventos en un códice, con cubiertas de madera envueltas en piel de jaguar, para ello sostiene un pincel o pluma en su “mano” (extremidad anterior) derecha. Este conejo se encuentra sentado con las “piernas” (extremidades posteriores) cruzadas – al estilo tradicional mesoamericano – y posee una especie de barba, también viste un taparrabos amarrado con un elemento no identificable en la parte trasera y su “mano” izquierda está empuñada y su “brazo” está contraído. En su oreja izquierda (que es la que está visible al observador) está un detalle en forma de pedernal, y ambas orejas están erectas, entre él y el códice hay un pequeño artefacto en el suelo, posiblemente el tintero para escribir en el papel del códice, esta es una de las imágenes más conocidas del conejo clásico maya.

La escena mítica.

Figura 2.

Esta composición palaciega está ligada a otra escena (que se puede observar dando vuelta a la vasija) por medio de la joven doncella que tuerce su torso y gira la cabeza para observar con preocupación la decapitación – sacrificio que está teniendo lugar a sus espaldas. Toca el tobillo de la mujer arrodillada con el dedo índice de su mano derecha con el fin de advertirle del peligro inminente. La víctima del sacrificio tiene marcas en su cuerpo, identificándolo como un dios. Fuera de él se levanta una serpiente feroz que parece atacar a uno de sus verdugos. En otras escenas en vasijas mayas se observa que la serpiente es de hecho la cola de la víctima del sacrificio, a razón de que uno de los seres espirituales (wahyis) que generalmente forman parte del cuerpo, salen en ocasiones para infligir dañar a un enemigo. Esta creencia, como hemos visto, pertenece al fenómeno del nawalismo. Los dos sacrificadores llevan hachas de piedra y usan faldas cortas de piel de jaguar. Sus identidades han sido un tema de discusión durante más de tres décadas, aunque ahora hay nueva evidencia (Miller y Martin 2004: 58-62, 76) que refuerza la hipótesis de que estos son los Héroes Gemelos, que se esconden detrás de las máscaras para no ser identificados por los habitantes del inframundo mientras derrocan al Dios L. Ju’n Ajaw usa una máscara con nariz romana y labios alargados, mientras que su diadema presenta una efigie de el «Dios bufón» (Sak Hu’un), símbolo de poder entre los mayas Sus orejas de venado lo identifican como un escriba y una entidad solar, usando tiras de papel sangriento. La nariz de la máscara que usa Yax Bahlam se convierte en una garra de jaguar (ver Tokovinine y Fialko 2007: 6-7), su larga cabellera emerge de una columna de nudos de sacrificio en la parte superior de su tocado.

Los Heroes Gemelos

Figura 3.

Como señaló Simon Martin (Miller y Martin 2004: 59-60,76), la identidad de los verdugos como los Héroes Gemelos, parece estar confirmado por la escena en la vasija K5359*Figura 2, que registra un episodio anterior a la de Princeton. En ella, un dios del inframundo con un tocado de ciempiés y un collar de globos oculares se encuentra en un trono hecho de fémures humanos. De su cuerpo brotan corrientes de sangre que indican que ha sido sacrificado, al mismo tiempo que su nawal o espíritu familiar (wahyis) en forma de serpiente parece abandonar su cuerpo muerto. En el mismo recipiente se ve al Dios L- desnudo, cuando aparece haber sido despojado de su insignia de poder por los Héroes Gemelos, que celebran su victoria en el lado derecho de la composición. Arriba, a la izquierda, La diosa de la luna parece discutir los eventos de la escena con su conejo sonriente. Se observa que la cola de la víctima amenaza con devorar la luna, como ocurre en los eclipses representados en los códices Dresde (pp. 56-57), Madrid (p. 67) y París (pp. 23-24). Si los Héroes Gemelos son realmente los hijos del Dios del Maíz (Miller 1999: 182), esto explicaría por qué el siguiente episodio de la historia implica la captura y humillación de Dios L- a manos de la deidad del maíz. Tal como lo narra la vasija K1560* Figura 3. No se puede negar que la historia representada en la vasija de Princeton tiene la misma estructura básica, como el mito de Hunahpu y Xbalanque, que viajan a Xibalba y sacrifican a los dioses de la muerte, logrando su apoteosis y convirtiéndose en cuerpos celestiales. Se han detectado creencias similares en los trabajos de fray Diego de Landa y fray Bartolomé de las Casas y en varios informes etnográficos también (Thompson 1975: 425-446), que refleja la existencia de un mítico substrato de considerable antigüedad (Coe 1989).

Figura 4.

Para los artistas mayas, la combinación de texto e imagen era la clase de comunicación visual más expresiva y preferida, una pieza que puede encajar en esta narrativa mítica tiene estudiado por Dmitri Beliaev y Albert Davletshin (2006: 25) en el llamado Vaso Regio del Conejo, vasija K1398* figura 4, cuyo propietario fue el gobernante K’ahk’ Tiliw Chan Chaahk (693-728 d.C.), allí se narra cómicamente cómo el Dios L- es despojado de sus atributos de poder. El ladrón –que se ve en el panel izquierdo– es un conejo, que ofende con palabras obscenas al viejo soberano del inframundo. El ultrajado Dios L- se encuentra desnudo y le pregunta al conejo por su traje e “imagen”, pero el roedor le contesta: “¡Arráncate la cabeza, huélete la orina y el pene, Itzamaat!”; Desesperado, el anciano acude a la corte del dios solar, a quien solicita justicia, pero éste encubre las acciones del animal, quien se oculta detrás del soberano celeste. Irónicamente, el conejo, piensan los eruditos, también engaña al Dios Sol, entregando el conjunto de la vestimenta del Dios L- a la Diosa de la Luna y probablemente es este mismo conejo espía, que, disfrazado de escriba, se encuentra en el Vaso de Princeton, y quien se deleita desde el cielo contemplando la derrota del anciano. Aunque los dioses pueden ser engañados y abusados y sus esquemas frustrados, nunca son asesinados, y se muestran como criaturas de poder a quienes se les debe pagar honor y a quien se hacen los sacrificios. Hay que observar cómo los escribas mayas exageran el tamaño de los caracteres de los animales para lograr un efecto cómico.

El conejo y la ideología política

En varias vasijas en donde aparece el conejo, las escenas se desarrollan en su mayoría en contextos tanto palaciegos como sobrenaturales, dando a entender que el conejo se concebía como un personaje muy cercano a las deidades principales, en algunas de estas escenas, este personaje posee el cartucho lunar y en la vasija Princeton acompaña como personaje secundario (pero vital, porque es el que registra lo que sucede), a la corte del dios L, es un hecho que la aparición misma del conejo en estas escenas pudo considerarse como una posibilidad de eventos lúdicos.

Figura 5.

La vasija K1398* Figura 4, junto con la vasija K5166* Figura 5 estaban representando un tema similar. Ambas presentaron al dios L despojado de su vestimenta y humillado ante distintas entidades (K’inich Ajaw y la diosa Lunar) que tenían como característica estar acompañadas de un conejo. Estas deidades – K’inich Ajaw, diosa Lunar y dios L – tuvieron como característica el ser de las deidades ancianas (aunque la diosa Lunar aparece en su aspecto joven) del “panteón” maya, también formaban parte del grupo de deidades más importantes. Al aparecer el conejo como aliado de K’inich Ajaw y de la diosa Lunar, y como oponente del dios L, indicó que el conejo era visto como un personaje más relacionado con las deidades del “supramundo” que con las deidades del “inframundo”. Esto es importante, porque dentro de la estructura social y la moral maya del Clásico, si bien al parecer se consideraba correcto el abogar a cualquier deidad, existían sin embargo deidades que estaban más cerca de los ideales de bienestar y “lo bueno”, y por lo tanto la asociación del conejo a dichas deidades le hizo – implícitamente – pasar como un personaje bueno.

Figura 6.

Evidentemente durante el período Clásico (con el llamado sistema K’uhul Ajaw en boga en toda el área maya) el pensamiento mítico se expresaba en las representaciones tanto escritas como icónicas de los gobernantes, asociados siempre con deidades relacionadas con el poder, la creación de la totalidad y los valores más altos de ese momento histórico. Ya Gruzinski (2007) dio también claves para entender cómo – para el caso del centro de México – una de las reglas básicas de la fundamentación política era asociar el poder estatal con el poder sobrenatural de las deidades más importantes.

Estos jarrones bien pueden reproducir variantes regionales del mismo mito. Y vale la pena recordar que en el Popol Vuh un conejo ayuda a Hunahpu y Xbalanque durante su juego de pelota con los dioses de la muerte (Christenson 2003: 175-176). Dado que las escenas mitológicas en el período Clásico los jarrones no son contemporáneos con las narrativas mayas de la era colonial o moderna, el más confiable método para comprenderlos se encuentra en comparar los análisis de los vasos, junto con el descifrado de sus leyendas glíficas y textos hablados. Solo en esto forma en que podemos recuperar fragmentos de antiguas creencias religiosas y discernir las formas en que los mitos se transformaban a través del tiempo y el espacio.

![]()

Fuentes electrónicas:

www.famsi.org

www.mayavase.com.

http://www.mesoweb.com/pari/journal/archive/PARI1001.pdf

http://www.mayavase.com/godl.pdf

http://artmuseum.princeton.edu/collections/objects/32221

http://www.wayeb.org/download/theses/vasquez_2009.pdf

Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.

Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.