Joshua Abenamar Balcells González1

Corina Solís Rosales2

María Guadalupe Rodríguez Ceja3

“A la vejez, viruelas…”

Refrán popular

En el análisis arqueológico de las sociedades antiguas interactúan tres conceptos clave: espacio, tiempo y cultura. La asignación de temporalidad al objeto, al espacio y al evento prehistórico es una de las preocupaciones fundamentales de la disciplina antropológica. Existen diversos métodos de fechamiento4 y son varias las disciplinas que permiten articular procedimientos científicos para asignar temporalidad, principalmente la física, la química y la geología, además del empleo de complejos sistemas informáticos. Uno de estos métodos es el análisis de 14C en base a la preparación de muestras como carbón, madera, textiles, huesos, cabello, semillas, suelos, etc.

En el análisis arqueológico de las sociedades antiguas interactúan tres conceptos clave: espacio, tiempo y cultura. La asignación de temporalidad al objeto, al espacio y al evento prehistórico es una de las preocupaciones fundamentales de la disciplina antropológica. Existen diversos métodos de fechamiento4 y son varias las disciplinas que permiten articular procedimientos científicos para asignar temporalidad, principalmente la física, la química y la geología, además del empleo de complejos sistemas informáticos. Uno de estos métodos es el análisis de 14C en base a la preparación de muestras como carbón, madera, textiles, huesos, cabello, semillas, suelos, etc.

En este número queremos compartir con ustedes, algunas interpretaciones arqueológicas que derivan del análisis de artefactos y restos óseos procedentes de dos contextos de la antigua ciudad de Palenque. Aquellos que derivan del complejo funerario de una subestructura del Templo XX, y dos muestras óseas de una columna estratigráfica5 excavada y analizada de la Casa F, del Palacio. La riqueza de la información es inmensa y tiene varias implicaciones antropológicas. Los estudios han permitido obtener fechas tempranas dentro de la historia del sitio y la región, remitidas al Preclásico Tardío (300 a.C.-250 d.C. aprox.) y el Clásico Temprano (250 d.C.-500 d.C. aprox.). Las fechas corresponden al periodo de fundación del sitio y el surgimiento de Palenque como el señorío más poderoso de la región. Aunque tenemos más fechas, por cuestiones de espacio y relevancia, nos remitiremos únicamente a estos momentos en la historia.

Análisis de 14C (radiocarbono) en el Laboratorio Nacional de Espectrometría de Masas (LEMA-UNAM)

El radiocarbono (carbono-14) es un isótopo6del elemento carbono que es inestable y débilmente radioactivo. El carbono 14 se forma continuamente en la atmosfera superior por el efecto de los neutrones de rayos cósmicos sobre los átomos de nitrógeno-14, oxidándose rápidamente en el aire para formar dióxido de carbono y entrar en el ciclo global del carbono. Las plantas y los animales asimilan el carbono-14 a partir del dióxido de carbono durante toda su vida. Cuando mueren, dejan de intercambiar carbono con la biósfera y su contenido de carbono-14 empieza a disminuir en una tasa determinada por la ley del decaimiento radioactivo. La datación por radiocarbono es un método diseñado para medir la radioactividad residual. Al conocer la cantidad de carbono-14 remanente en una muestra, puede conocerse la fecha de la muerte del organismo. Hay tres técnicas principales para medir el contenido de carbono-14: recuento proporcional de gas, recuento de centelleo líquido, y espectrometría de masas con aceleradores.

El radiocarbono (carbono-14) es un isótopo6del elemento carbono que es inestable y débilmente radioactivo. El carbono 14 se forma continuamente en la atmosfera superior por el efecto de los neutrones de rayos cósmicos sobre los átomos de nitrógeno-14, oxidándose rápidamente en el aire para formar dióxido de carbono y entrar en el ciclo global del carbono. Las plantas y los animales asimilan el carbono-14 a partir del dióxido de carbono durante toda su vida. Cuando mueren, dejan de intercambiar carbono con la biósfera y su contenido de carbono-14 empieza a disminuir en una tasa determinada por la ley del decaimiento radioactivo. La datación por radiocarbono es un método diseñado para medir la radioactividad residual. Al conocer la cantidad de carbono-14 remanente en una muestra, puede conocerse la fecha de la muerte del organismo. Hay tres técnicas principales para medir el contenido de carbono-14: recuento proporcional de gas, recuento de centelleo líquido, y espectrometría de masas con aceleradores.

La espectrometría de masas con aceleradores (AMS) es un método moderno considerado como la forma más eficiente de medir el contenido de radiocarbono de una muestra. El contenido de carbono-14 se mide directamente en relación al carbono-12 y al carbono-13 presente. El método no tiene en cuenta las partículas beta7, solo el número de átomos de carbono presentes en la muestra y la proporción de los isótopos. La edad de radiocarbono de una determinada muestra (de edad desconocida) se puede determinar midiendo su contenido de carbono 14 y comparando el resultado con la actividad del carbono 14 en muestras modernas. Para efectuar la medición, a parte del empleo de presupuestos teóricos, técnicos y de calibración de error, se emplea un programa de computadora (desarrollado al interior del LEMA) mediante el cual se calcula la “edad radiocarbono”.

La espectrometría de masas con aceleradores (AMS) es un método moderno considerado como la forma más eficiente de medir el contenido de radiocarbono de una muestra. El contenido de carbono-14 se mide directamente en relación al carbono-12 y al carbono-13 presente. El método no tiene en cuenta las partículas beta7, solo el número de átomos de carbono presentes en la muestra y la proporción de los isótopos. La edad de radiocarbono de una determinada muestra (de edad desconocida) se puede determinar midiendo su contenido de carbono 14 y comparando el resultado con la actividad del carbono 14 en muestras modernas. Para efectuar la medición, a parte del empleo de presupuestos teóricos, técnicos y de calibración de error, se emplea un programa de computadora (desarrollado al interior del LEMA) mediante el cual se calcula la “edad radiocarbono”.

Estos estudios se realizaron en el LEMA, un espacio del Instituto de Física de la UNAM que fue creado como resultado de la iniciativa de un grupo de investigadores del Departamento de Física Experimental encabezado por la Dra. Corina Solís y el Dr. Efraín Chávez al someter un proyecto para su financiamiento con fondos concurrentes CONACYT-UNAM en el año 2009. Desde su planteamiento original, el LEMA integró un amplio grupo de usuarios potenciales de diversas instituciones tanto de la UNAM como externos; allí se conducen labores de investigación, docencia y cultura.

Estos estudios se realizaron en el LEMA, un espacio del Instituto de Física de la UNAM que fue creado como resultado de la iniciativa de un grupo de investigadores del Departamento de Física Experimental encabezado por la Dra. Corina Solís y el Dr. Efraín Chávez al someter un proyecto para su financiamiento con fondos concurrentes CONACYT-UNAM en el año 2009. Desde su planteamiento original, el LEMA integró un amplio grupo de usuarios potenciales de diversas instituciones tanto de la UNAM como externos; allí se conducen labores de investigación, docencia y cultura.

Las muestras fueron analizadas a partir del estudio instrumental de artefactos dentro del Proyecto Arqueológico Palenque (PAP-INAH)8 entre el 2012 y 2016. Los contextos de procedencia son: la cámara central del complejo funerario de una subestructura del Templo XX, y una columna estratigráfica excavada en la Casa F del Palacio.

El complejo funerario del Templo XX

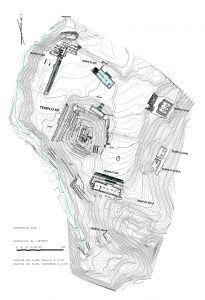

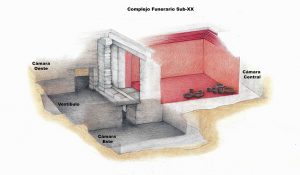

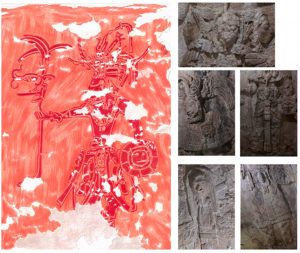

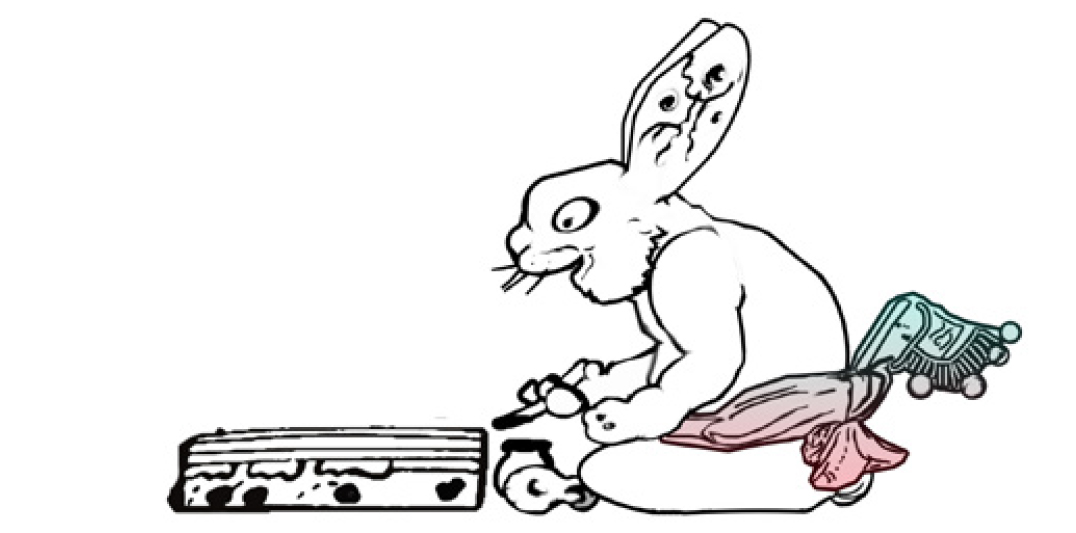

El Templo XX se ubica en la Acrópolis Sur. El edificio muestra una ocupación aproximada de 700 años, al menos desde el 200 d.C. hasta el 900 d.C. (Figura 1 y 2). Dicha ocupación coloca al edificio dentro de los más antiguos del sitio. El complejo corresponde a una subestructura temprana del edificio. Tiene una disposición tripartita compuesta por una cámara central y dos nichos laterales cuyo acceso se dispuso a través de un vestíbulo (Figura 3, 4 y 5). Con la sucesiva remodelación del edificio el complejo quedo sepultado por otras etapas constructivas. La cámara central forma un espacio rectangular abovedado. Las paredes fueron revestidas con aplanado de estuco sobre el cual se dispuso un programa pictórico mural9. A nivel iconográfico es notable la similitud entre este programa y aquel dispuesto en estuco modelado en las paredes de la cámara funeraria de K´inich Janaab Pakal II, en el Templo de las Inscripciones (Figura 6). También es considerable la presencia de un psicoducto en ambos espacios. Sobre el piso se hallaron 11 vasijas cerámica y artefactos líticos no articulados característicos de ajuares mortuorios de gobernantes: pulseras, collares, pectorales, diademas, máscaras de cintura y tocado (Figura 7). Entre los artefactos líticos identificados por Espectrometría Raman10figuran hematita, cuarzo, jadeíta, albita, moscovita, onfacita, amazonita y calcita. En el caso de los espacios laterales, se trata de pequeños nichos sin bóveda, con muretes estucados, el firme bien apisonado y enlucido de piso. En ambos nichos se hallaron secciones óseas desarticuladas y más de un millar de cuentas de coral y amazonita.

El Templo XX se ubica en la Acrópolis Sur. El edificio muestra una ocupación aproximada de 700 años, al menos desde el 200 d.C. hasta el 900 d.C. (Figura 1 y 2). Dicha ocupación coloca al edificio dentro de los más antiguos del sitio. El complejo corresponde a una subestructura temprana del edificio. Tiene una disposición tripartita compuesta por una cámara central y dos nichos laterales cuyo acceso se dispuso a través de un vestíbulo (Figura 3, 4 y 5). Con la sucesiva remodelación del edificio el complejo quedo sepultado por otras etapas constructivas. La cámara central forma un espacio rectangular abovedado. Las paredes fueron revestidas con aplanado de estuco sobre el cual se dispuso un programa pictórico mural9. A nivel iconográfico es notable la similitud entre este programa y aquel dispuesto en estuco modelado en las paredes de la cámara funeraria de K´inich Janaab Pakal II, en el Templo de las Inscripciones (Figura 6). También es considerable la presencia de un psicoducto en ambos espacios. Sobre el piso se hallaron 11 vasijas cerámica y artefactos líticos no articulados característicos de ajuares mortuorios de gobernantes: pulseras, collares, pectorales, diademas, máscaras de cintura y tocado (Figura 7). Entre los artefactos líticos identificados por Espectrometría Raman10figuran hematita, cuarzo, jadeíta, albita, moscovita, onfacita, amazonita y calcita. En el caso de los espacios laterales, se trata de pequeños nichos sin bóveda, con muretes estucados, el firme bien apisonado y enlucido de piso. En ambos nichos se hallaron secciones óseas desarticuladas y más de un millar de cuentas de coral y amazonita.

La presencia de escasos fragmentos óseos en el área central (Figura 8), la evidente desarticulación ósea en los nichos laterales, la disposición perturbada de los artefactos y sedimentos, así como la coexistencia de formas cerámicas con características técnico-estilísticas que corresponden a un amplio espectro temporal dentro del Clásico Temprano, nos llevaron a sugerir que antes del tapiado final se accedió al complejo en reiteradas ocasiones para remover o reorganizar la ofrenda funeraria como parte de una serie de rituales de culto y renovación ancestral. Una preocupación inmediata fue probar esta hipótesis mediante procedimiento científico, y decidimos tomar muestras óseas de los tres espacios para su fechamiento.

La presencia de escasos fragmentos óseos en el área central (Figura 8), la evidente desarticulación ósea en los nichos laterales, la disposición perturbada de los artefactos y sedimentos, así como la coexistencia de formas cerámicas con características técnico-estilísticas que corresponden a un amplio espectro temporal dentro del Clásico Temprano, nos llevaron a sugerir que antes del tapiado final se accedió al complejo en reiteradas ocasiones para remover o reorganizar la ofrenda funeraria como parte de una serie de rituales de culto y renovación ancestral. Una preocupación inmediata fue probar esta hipótesis mediante procedimiento científico, y decidimos tomar muestras óseas de los tres espacios para su fechamiento.

La muestra de la cámara central arrojó la fecha 21 d.C.- 209 d.C.(1929 – 1741 cal a.P.) correspondiente al Preclásico Tardío; la muestra del nicho en el lado Este señala 136 – 377 d.C. (1814 – 1573 cal a.P.) correspondiente al Clásico Temprano; y la muestra del nicho poniente corresponde a 777 – 986 d.C. (1174 – 965 cal a.P.) dentro del Clásico Tardío. Ello sugiere que los restos de la cámara central corresponden a un personaje importante ligado a la fundación de la antigua ciudad, un ancestro ligado al establecimiento del linaje gobernante palencano, incluso anterior a K’uk’ Bahlam I, hasta ahora ubicado como el primer gobernante conocido de Palenque (nacido en el año 397 d.C) y que reinó entre el 431 y 435 d.C. Anteriormente se pensaba que la tumba más antigua de Palenque era la Tumba 3 del Templo XVIII A, cuyos restos óseos fechados por radiocarbono por Cuevas y Couoh (2015: 80-85) señalaban fechas 250-420 d.C. (1696 ±30 AP). Con esta nueva información este dato pasa a ser obsoleto.

La muestra de la cámara central arrojó la fecha 21 d.C.- 209 d.C.(1929 – 1741 cal a.P.) correspondiente al Preclásico Tardío; la muestra del nicho en el lado Este señala 136 – 377 d.C. (1814 – 1573 cal a.P.) correspondiente al Clásico Temprano; y la muestra del nicho poniente corresponde a 777 – 986 d.C. (1174 – 965 cal a.P.) dentro del Clásico Tardío. Ello sugiere que los restos de la cámara central corresponden a un personaje importante ligado a la fundación de la antigua ciudad, un ancestro ligado al establecimiento del linaje gobernante palencano, incluso anterior a K’uk’ Bahlam I, hasta ahora ubicado como el primer gobernante conocido de Palenque (nacido en el año 397 d.C) y que reinó entre el 431 y 435 d.C. Anteriormente se pensaba que la tumba más antigua de Palenque era la Tumba 3 del Templo XVIII A, cuyos restos óseos fechados por radiocarbono por Cuevas y Couoh (2015: 80-85) señalaban fechas 250-420 d.C. (1696 ±30 AP). Con esta nueva información este dato pasa a ser obsoleto.

La falta de entierros humanos primarios en el complejo funerario indica que los restos hallados fueron traídos de otro lugar o bien que fueron depositados y posteriormente removidos constantemente antes del tapiado final. Estos reingresos tienen que ver con el reacomodo de las ofrendas y la remoción ritual de restos óseos para colocarlos en otro espacio funerario como reliquias. El ritual de extracción de restos óseos de sus tumbas originales y colocarlos en nuevas construcciones erigidas por sus sucesores, tenía el propósito de mantener conexiones con los antepasados, reforzar y legitimar el poder del linaje gobernante.

La falta de entierros humanos primarios en el complejo funerario indica que los restos hallados fueron traídos de otro lugar o bien que fueron depositados y posteriormente removidos constantemente antes del tapiado final. Estos reingresos tienen que ver con el reacomodo de las ofrendas y la remoción ritual de restos óseos para colocarlos en otro espacio funerario como reliquias. El ritual de extracción de restos óseos de sus tumbas originales y colocarlos en nuevas construcciones erigidas por sus sucesores, tenía el propósito de mantener conexiones con los antepasados, reforzar y legitimar el poder del linaje gobernante.

El Palacio Casa F

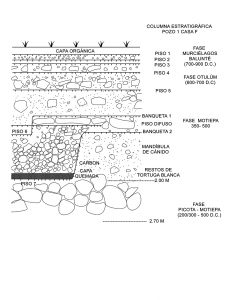

El Palacio es una de las estructuras más complejas a nivel espacial y temporal del sitio (Figura 9). Por la diversidad de la cultura material contenida, a nivel arqueológico es una ventana diacrónica con respecto a la vida cotidiana, artística y política de los gobernantes y el estrato superior de la antigua sociedad palencana. Previo a la revisión de informes técnicos, consideramos que la excavación de una columna estratigráfica y los materiales resultantes de Casa F podría aportar información medular para el conocimiento de la secuencia cerámica y constructiva del sitio, así como diversos aspectos de la vida temprana de los grupos que habitaron allí (Figura 10, 11 y 12).

A lo largo de 3 metros de excavación registramos pisos y elementos arquitectónicos de diferentes etapas constructivas del edificio, así también depósitos rituales y de basura correspondiente a la vida palaciega. La cantidad de materiales cerámicos fue muy rica, especialmente en platos y ollas empleados en el consumo, o bien cazuelas y ollas de almacenamiento. Restos orgánicos asociados a la alimentación incluyen concha de caracol de agua dulce (shote), fragmentos de carapacho de tortuga blanca y una mandíbula incompleta de cánido con huellas de corte. Como producto de la actividad ritual o bien la preparación de alimentos documentamos manchones de carbón en los distintos estratos.

Luego del muestreo, decidimos mandar a laboratorio los restos de tortuga y cánido por su elevada conservación versus el potencial para la obtención de colágeno (Figura 13 y 14), además de que su posición en los estratos inferiores permitiría conocer la fecha más temprana de la columna, y partir de esta referencia, asignar temporalidades estratigráficas apoyadas en el análisis técnico-estilístico de los artefactos cerámicos.

La mandíbula corresponde a las fechas 265 d.C. – 395 d.C. y los restos de tortuga a 247 d.C. – 425 d.C. (faceta cerámica Post-Picota y fase Motiepa, Clásico Temprano). Junto al análisis cerámico, estos datos permiten señalar que para estas fechas, el basamento general de Palacio ya se encontraba erigido, sobre una capa de relleno fechada para la faceta Pre-Picota (antes de 150-200 d.C, Preclásico Tardío). Una larga ocupación y actividad constructiva durante el Clásico Temprano estuvo asociada a la producción y consumo de una gran variedad de platos polícromos, con soportes cónicos o bien con bases anulares. Gran cantidad de platos Motiepa de este momento en la Casa F representan versiones técnico-estilísticas casi idénticas con respecto a los platones polícromos de la cámara central del Templo XX (Figura 15 y 16).

Comentarios finales

Es imposible detallar implicaciones antropológicas en tan poco espacio. La información obtenida modifica y enriquece varios aspectos en torno a la temporalidad de Palenque, el culto ancestral temprano, el ordenamiento temporal de tecno-estilos cerámicos y las etapas constructivas asociadas. Por la diversidad, el estudio de las sociedades prehispánicas tiene que mantener un espíritu inter y multidisciplinario (alterno) para contribuir al conocimiento de nuestra historia. Con la articulación científica y humanística podemos elevar la calidad de vida de los seres humanos, sin embargo la investigación del patrimonio cultural solo cobra sentido y es relevante cuando tiene aplicación social, cuando la información se comparte fuera del ámbito especializado. Urge la difusión y aplicación social del conocimiento para mediar con una sociedad que presenta grandes deficiencias en materia de educación, cultura, ciencia y conservación patrimonial. Que sirvan estos datos tempranos para motivar el interés sobre nuestra cultura y la discusión de las formas en las cuales pensamos el tiempo y el espacio.

1Doctor en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha realizado dos estancias post-doctorales, una en la Universidad de Granada, España, y otra en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

2Doctora en Física. Investigadora de Carrera Titular B. Laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores. Instituto de Física. UNAM.

3Doctora en Física. Técnica Académica Titular A. Laboratorio de espectrometría de masas con aceleradores. Instituto de Física. UNAM.

4Existen fechamientos relativos: la asignación temporal a través de comparaciones de cosas que se sabe sucedieron en determinado tiempo, es decir que no tienen un referente absoluto como criterio de datación. Se usan por ejemplo estilos arquitectónicos, estilos y formas cerámicas, patrones técnicos en monedas, etc. Por otro lado, los fechamientos absolutos son estudios mediante los cuales se determinan fechas exactas, como el radiocarbono, la termoluminiscencia, paleomagnetismo, etc.

5Concepto empleado en geología y arqueología para referirse a la representación vertical de unidades de roca, sedimentos y cultura material. El principio estratigráfico supone que los materiales más antiguos se ubican en la parte inferior y los más recientes en la parte superior. El objetivo de su estudio es obtener información para la explicación de la superposición de las capas y los eventos culturales asociados a través del tiempo.

6Concepto empleado en geología y arqueología para referirse a la representación vertical de unidades de roca, sedimentos y cultura material. El principio estratigráfico supone que los materiales más antiguos se ubican en la parte inferior y los más recientes en la parte superior. El objetivo de su estudio es obtener información para la explicación de la superposición de las capas y los eventos culturales asociados a través del tiempo.

7Una partícula beta también llamado rayos beta o radiación beta, es un electrón o positrón de alta energía y alta velocidad emitido por la desintegración radiactiva de un núcleo atómico durante el proceso de desintegración beta.

8Durante los 30 años de existencia del PAP-INAH, nunca se habían llevado a cabo estudios arqueológicos instrumentales (geológicos, físicos y químicos) de artefactos, ni de fechamiento absoluto como parte del programa integral de investigación sistemática al interior del proyecto. Mediante una labor de convencimiento, el director del proyecto Arnoldo González Cruz y el administrador en turno, accedieron a financiar y autorizar los estudios.

9Estudios microscópicos, químicos, mineralógicos y geológicos permiten asegurar que los pigmentos utilizados fueron producto de la disolución de agua de cal, hematita, cinabrio y aglutinantes orgánicos. Estos estudios fueron llevados a cabo en laboratorios del Instituto de Geología de la UNAM. Para el caso de la Difracción por Rayos X estuvieron a cargo de la Dra. Terea Pi Piug. Los estudios de microscopía electrónica estuvieron a cargo de la Dra. Margarita Reyes Salas y Dra. Sonia Ángeles García. Los estudios geológicos fueron apoyados por el Dr. Jorge Gama Castro. Es notable la cantidad de investigadores mujeres integradas en el largo proceso de análisis y prestancia de la función social.

10Estos análisis fueron llevados a cabo por la Dra. Leticia Alba Aldave en colaboración con el Dr. José Saniger Blresa, adscritos al Instituto de Geología y a la Coordinación de Investigación Científica UNAM.Bibliografía consultada

Balcells González, Joshua Abenamar y Constantino Armendáriz Ballesteros

2016 Plástica funeraria en el Clásico Temprano de Palenque: obra mural y vajilla de la

Cámara Central del Templo XX. En Palenque, investigaciones recientes. Editado

por Ana María Parrilla Albuerne, Alejandro Sheseña Hernández y Roberto López

Bravo. pp 111-146.Colección Selva Negra. UNICACH.Couoh Hernández, Lourdes, Martha Cuevas García

2015 La tumba real del Templo XVIII-A de Palenque, Chiapas. Arqueología Mexicana.

134:80-85.González Cruz, Arnoldo y Joshua Abenamar Balcells González

2016 The Funerary Complex of Temple XX: Offering and Ritual in the Early Classic Period of Palenque. En Maya Archaeology 3. Editado por Charles Golden, Stephen Houston y Joel Skidmore. Mesoweb Press.

Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.

Una sociedad informada es aquella que cuenta con el conocimiento y el poder, por ello la información es poder, ya que posibilita a la misma a ser crítica y permite tomar decisiones de manera acertada.